「我是不是被遺忘了?」災難後孩子的無聲恐懼

人口稀少、相對貧窮的茂縣,就在前往九寨溝的路途中,過去少有人注意,更無人逗留,本就自覺邊緣,地震發生後,更是感到委屈--南方的汶川是震央,東邊的北川是重災區,都吸引媒體前往,也得到中央政府重視,救援人員與物資直直往哪些地方去;傷亡較少的茂縣宛若孤島,則不被聞問。

災後整整24小時後,茂縣地方長官才與阿壩藏族羌族自治州政府透過衛星電話聯絡上,當時保守估計茂縣農民房屋倒塌達7、8成,有8成無法居住,所有房舍都受損,3萬多人無家可歸,鄉鎮到縣城的交通嚴重中斷,滯留旅客達上千人。

地方政府雖不斷提供帳棚、藥物、食物、棉被之類的需求,但等空中支援到、解放軍進入,已是10天、半個月後的事了。

「我們被那些降落傘震懾住了。」一個中學生跟我說,當他看到空投物資時心情非常激動,但是也覺得很委屈,「我們是不是被遺忘了?」

看著電視裡總理的口號與人民的熱血,茂縣居民心情複雜,又感動、又難過,自己哪方都不是,沒有人想來看他們一眼,連平日早已稀疏的遊客更不見蹤影。於是,像我們這樣的外地人,走在其間,便很顯眼。

每每被問起,我都笑說:「來賣花椒的。」

花椒既是羌的文化,就要利用這種文化來重建

花椒是「13香」之首,能去除各種肉類的腥羶氣味。主要產地是四川,特別是海拔1500公尺以上,寒冷、少水的乾旱谷地,是川菜最重要的調味料,更是農民的主要收入來源。

「花椒6月採收,卻遇上地震。」還在台灣時,林正修便向我解釋花椒產量變少、運送受阻的種種困境,為了解決這個問題,他擬定了一套架設網路、建立產銷制度的援建計畫。而我們要做的就是教農民使用這套網路概念與技能。

我對這樣的想法並不陌生,對於921重建,民間大多依著維護文化主體、關注弱勢並強化生態的方向而行。川震災區的經濟作物既然是花椒,在災後重建的漫漫長路上,花椒的收成就會成為岷江沿岸羌寨枯榮的關鍵。

林正修邀我參與這計畫時,還特別強調:比起政府的承諾和規劃,比起那些大硬體大建設,更應看重災民自立更生的能力。更別說,花椒根深,抓地力強,易於照顧,是水土保持的重要物種。「花椒既是羌的文化,就要利用這種文化來重建。」

他們先成立「茂縣溝口鄉花椒合作社」,好建立一個公平貿易的平台;最後,透過愛心花椒行動計畫起用受災的羌族農民,組織花椒採收與發展的產銷制度,讓羌民以工代賑自力更生。而我要做的,是協助他們使用網路,學會行銷茂縣花椒。

死傷的都是父母,他們在趕往學校途中被落石砸中

這個工作坊不光只為了賣花椒,也希望少有機會接觸新事物的羌族婦女、小孩,都能透過網路接觸世界。於是,林正修找來幾台電腦,加上包含我在內的幾個年輕志工,替茂縣的大人小孩上電腦課,教他們打字、使用數位工具拍照或寫部落格。由於川震重災區皆是羌族居地,我鼓勵他們將自己的故事說出去,讓大家能認識羌族。

「這個沒什麼人認識的小地方,你們不說,沒人聽得到。」我授課的對象是青少年,這些孩子平日習慣上網咖,已熟悉電腦,卻只懂得打電動,不知道什麼是「說出自己的故事」,甚至連羌族是怎麼樣的存在,都不清楚。我只好循循誘導、鼓勵他們說出地震時的心情。害羞的他們只是低著頭,沉默不語。

山區的網速很難跟城市比,我打開Google earth,這地球轉了好一會兒,衛星圖下的茂縣才被打開。雖然只是一片深深淺淺的綠。

「地球上,有茂縣這樣的地方的。你們的家,在哪裡呢?」我停頓了一會兒,看著大家:「雖然發生地震,它還是綠色,還是很美麗。」

孩子們被觸動了,一個女孩打破尷尬,分享她如何逃到操場以及之後都在操場上課的心情:「我叫了出來,拚命往外跑,沒有人敢進教室去。」其他同學紛紛發言,有人說覺得自己被遺棄了、沒有人管他們,有人說自己很害怕。

『他們說茂縣沒死傷……。有的,都是父母,他們因為擔心孩子,趕赴學校探望的途中,被落石砸死。』

「災後你們住哪兒呢?」我聊到自己在縣城看到一些危樓,也看到板房,總會想像裡頭災民的生活,「你們能告訴我嗎?」

一個女孩立刻舉手,稱她仍住在危房。

「為什麼?妳不怕?」

『因為我父母去世了,沒人替我們準備板房。』我沒有料想得到這個答案,有些不安,於是轉移話題;而這女孩說完後便一直低著頭,眼淚汩汩流著。成包成包的花椒在隔壁的倉庫裡散發香氣,而這方空間彷彿結冰,一點溫度都沒有。

他們顯然很多話想說,但說不出口。我請孩子們在電腦上打字、在部落格上表述心情,他們卻都撕下筆記本,將自己的感受交給我。

我是一個來自偏遠小山村的孩子,在地圖上幾乎不能找到我的家鄉,那裡雖然很小,可是很美很溫馨,但地震讓這裡的一切變成灰白,在地震苦難的日子裡,我從絕望中驚醒,因為我看見一群人向我們走來,他們帶來希望和光明。他們帶來大米和蔬菜,我問他們為什麼來?他們微微一笑說,因為是親人,親人有難,我們能不來嗎?……

像姐姐你們這樣,來到我的家鄉,和我們重建家園,就像是雨後的花從廢墟裡冒出來,看到這一切,我覺得地震並不可怕。

.

父親卻從十幾里外的家匆匆趕來,見了我,那黑色的臉上立刻放鬆了緊繃已久的皺紋,當然我的內心也平靜了……我毅然決然跟著父親回去,並不是我不願意待在學校和同學同甘苦共患難,而是我必須回去,回去陪我孤苦的父母,況且長年在外地打工的姐姐還不知音訊……。

.

我知道我不能哭,我忍著不讓眼淚留下,也不能被母親看到。母親終於說了一句:「以後怎麼辦呀?」我不想讓母親如此沮喪,不得不說:「現在誰家都一樣,只要人好就可以重新開始了。」母親看著我喘了口氣。

.

村子裡幾戶、十幾戶不等的合成一伙,大家一起勞動一起吃飯,各自拿出自己所有的物品、食物共享。不過這種日子沒多久就解散了,畢竟各自還得生活下去;年輕人輪流站崗巡邏,沒多久也解散了,還有人在地震發生後,別人無事可做時,拉起自己田裡的莊稼,大家都笑他,但他是對的,因為之後其他人不得不到別人田裡幹活。

也許這些在你們看來沒什麼大不了的,對我卻很重要。

我帶著這些孩子到茂縣中學走走,試著分享故事,聆聽彼此感受。校園裡的操場、空地都架起了板房,單薄的夾板上掛著學生們抹塗的畫作,一筆一畫都是他們災後的經驗與心情。

「記者都沒來過這裡、我以為沒有人在意我們」

有個同學見我在外東晃西晃,便熱情邀我進班上坐,並且不斷朝我丟擲問題:妳怎麼會來?台灣遠不遠,冷不冷啊?另一個想當記者的女學生,抓著我的外套袖子不放,不停對我訴說她的理想與孤獨:她一年才回家一次,非常擔心家人。她拉著我的手向外走,為我介紹學校破壞的情況。

『如果我可以當上記者,就可以說這裡的故事了。』她說。

「妳現在就可以說這裡的故事了。」我指了指自己帶來的孩子:「他們正在學習怎麼上網寫自己的故事。」

更多學生湧上了,搶著說話,表達他們的喜悅。

『我們以為沒有人在意我們。我沒被遺忘了。』

『記者都沒有來過我們這裡,沒有人聽我們說話。』

『我好想家。』

『謝謝妳從這麼遠的地方來看我們。都沒有人來看我們。』

有個矮小的男孩,從教室裡拿出了一袋香蕉,放到我的懷裡後,害羞跑走了。同行的夥伴催促我離開,上車之前,學生們擠在車前跟我說謝謝、再見,爭相和我擁抱,其中幾個孩子不斷擦著眼淚。關上車門,我在車上邊吃著拿取的那根香蕉,邊想像他們的心情,試著感受那樣的孤獨、恐懼,被隔離與遺忘。

重建漫長,而人們善於遺忘。我們這些外地人到此,或許只是種自我滿足,短暫幾天,就要離去,不值得任何感激,任何眼淚。

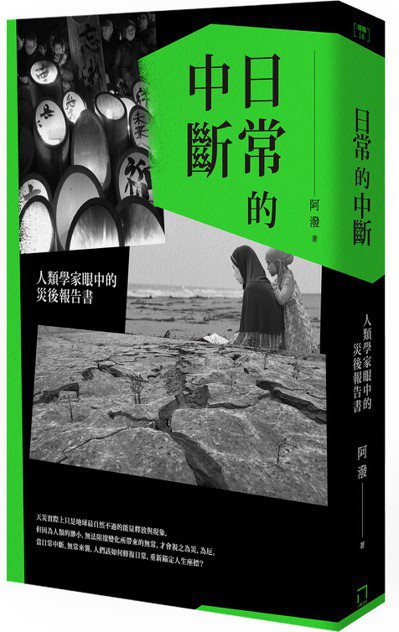

• 本文摘自:《日常的中斷:人類學家眼中的災後報告書》

• 出版社:八旗文化

• 出版日期:2018年9月