有工作機會就能吸引人口?別再用都市看鄉村!

都市擁有著許多「坑」,能夠安放著這些青年;來到鄉村地區的青年,則是需要重新學習如何「挖坑」。由於缺乏對家鄉、對土地的認知,來到鄉村的青年不知道如何在家鄉生活。

2019年,台灣終於要地方創生,行政院也在1月3日核定「地方創生國家戰略計畫」,針對總人口減少,以及人口過度集中的問題, 於134處人口相對外流嚴重的鄉鎮區域優先推動,總計包含134個行政區、272萬人;占全國土地總面積的66.5%、總人口的11.6%。

筆者位處於地方創生優先推動區的花蓮縣,縣境內13個鄉鎮有10個鄉鎮屬於第三級的「原鄉」地區。這樣的比例顯現出東部或者鄉鎮地區目前存在的一些問題。優先推動區域,幾乎8成以上集中在中、南部與東部地區。明面上,地方創生的主旨是為了均衡國土的發展,但是地方創生真正要做的事情,恐怕真如許多論者在去年不斷發出的警告:「可能成為地方創傷」。

今年1月21、22日,國發會國土區域離島發展處處長,參與花蓮縣的地方創生論壇時,直接指出:「地方創生的推動戰略,最大的目的雖然是均衡台灣,但是核心的目的是為了首都圈內的減壓」。此話一出,讓底下聚集13個鄉鎮的社區代表、各團體組織,臉色都有些微妙:一個主要集中於鄉鎮地區的計畫,最終的目的竟然只是為了首都圈的減壓嗎?那麼在計畫之中,鄉鎮地區的主體又該如何安放?

或許這看起來像是文字遊戲,但是現有的地方創生計畫中,是以中央規劃邊界、鄉村配合城市,暴露了台灣長久以來社區發展、地方發展的最大問題--都會地區想像城鎮。

從這樣的思維中,我們來重新觀看地方創生計畫,可能會使地方產生什麼樣的問題?

談人口移動,卻忘了生育問題才是重點

第一個問題,即是「均衡台灣」的策略,國發會以「人口移動」作為最主要方針,相關KPI都納入人口移動作為指標值。在此之前,我們必須先了解過去日本在2015年推動地方創生元年時,日本的出生率為1.41;但是,台灣在2019的地方創生元年時,出生率約為1.10。這顯示出了台灣的生育率問題已經嚴重到遠超日本,在未來的50年內人口下降速度甚至可能冠絕全球。

表面上,以人口遷移作為均衡台灣的優先策略,或許能解決台灣目前首都圈壓力問題,但是能夠解決台灣未來的問題嗎?台北地區的壓力問題、鄉村地區的勞動力問題,可以透過人口遷移迅速的解決。但就在台灣去年新生兒僅有17萬的情況下,生育率問題怕是比遷移來得更為嚴峻。

島內人口的移動,無益於增加總體人口數量,在總體人口數量不斷減少的情形下,人口的移動也不過是從北到東、從北到南、移來移去,地方創生卻彷彿淪為數字遊戲,台灣未來的人口問題仍是未得解決。

有產業並不會真的吸引就人口移入

第二個問題,仍是在於「人口移動」上,我們幾乎可見它將成為地方創傷,甚至將會成為部分鄉鎮急遽破敗的導因。

國發會理所當然地認為,有產業,即會有工作,有工作就會有人。因此,在地方創生的「產、地、人」三項重點中,國發會希望產業優先,期許地方提出打造完善「事業體」的計畫為主軸,以此來吸引其他區域的人口因為就業機會而移入。

這樣的論點看似合理,但是我們應該停頓下來思考:有就業機會就會有人移入嗎?這又是另一個「想像鄉村」。過去多少鄉鎮地區喊出要提供工作機會吸引人口,但是有幾個真的成功?在地方創生的策略中,一開始便提及鄉鎮地區的問題在於「勞動力不足」──所謂勞動力不足,代表的是有工作沒有人,並不是沒有工作機會;那麼當地方創生提倡創造事業體,提供工作機會給人移居,這不是更加的自相矛盾了嗎?

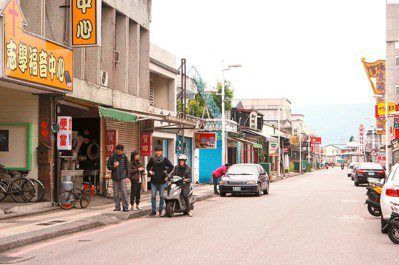

以筆者所在的花蓮縣壽豐鄉為例,國立東華大學近1萬名的師生創造的周邊生活產業;理想度假村、遠雄海洋公園、怡園渡假村,以及超過百棟的合法或未合法的民宿,提供的就業機會,難道不足以提供給僅有1.8萬人口的壽豐鄉嗎?這其中還未計算農業與其他服務業的工作機會。

但實際上,壽豐鄉的人口仍是每年不斷的外移,勞動缺額無法補足,連鄉鎮內15個村落中,人口基數最大的村落--志學村,因為東華大學座落於此也不過2200人左右。

這樣的數據看起來像是文字遊戲,但這也是現今地方創生這個「搶人大作戰」最大的問題點:我們需要的是否只是數據?

當地方創生成為產業發展計畫,創造鄉村大量相同類型的工作,這些工作無法真正的吸引都會地區的人口移入;它能夠吸引的,是鄰近鄉鎮的就業人口。從鄉鎮移動到另一個鄉鎮,它的確會使得KPI上升,但是並非真的達成城鄉均衡發展,而是造成地方創生推動劣勢區域的鄉鎮人口,移往優勢鄉鎮,最終使得原本劣勢的鄉鎮地區更加劣勢,均衡發展問題更加嚴峻。

國發會或許也注意到這樣的問題,單純的提供工作機會無法吸引人口,需要提供的是「優質」與「創新」的工作機會。因此希望鄉鎮地區以「六級產業創新」,導入科技、加強硬體建設,以及透過CSR、USR等地強化鄉鎮、翻新內容。

但是藉由產業與經濟面向來吸引人口的移入,並沒有辦法跳脫城市與鄉村之間仍以經濟或產業拮抗的問題:鄉村的經濟與產業發展期的目標都是「超越都市」,在這個政策脈絡下的鄉村,總是以鄉村的劣勢對抗都會地區的優勢,長不出自己的主體。

鄉村的創生,需要「雜貨店人」

最後,則是另一個不得不談的問題--教育。

筆者1992年生,與我同輩的青年大多數也都已經選擇是否回鄉或移居。但是在我們教育系統中,並沒有任何一項能力支持我們進入到鄉村;除了應付考試、應付升學之外,學習到的專業能力只能夠在都會地區的產業鏈結中,當作一個小小的齒輪,協助整個城市經濟的滾動。簡明一點而言,即是我們在教育的過程中,喪失多元的能力、喪失面對都會地區以外的能力。

什麼樣的能力才是具備回歸到農村的呢?我們習慣稱這樣的人為「雜貨店人」。

重新觀察農村地區的情形,你會發現有一間店永遠開著--雜貨店。農村的雜貨店從生活用品到日常零食與飲料,甚至還有衣物與蔬果,它透過多元產品達成多元收入;其中還包括多元的服務,例如公用電話、公車站牌、下學的托兒照顧(有許多鄉村的雜貨店都有著「孩子在你那邊一下,晚點去接」的功能),甚至衍生出來的社交場域、社群關係--幾乎無所不能、無所不包。這樣的能力,其實才是真正能夠在鄉村地區活著,且活得好,經營得有聲有色的原因。

但是當代我們的教育是否支持我們如此?的確大學以前,我們國英數自然社會什麼都教,但都是為了考試;上大學選擇系所什麼專業都深入,但也都是為了畢業。整個教育與社會現實脫節的嚴重,每個人剛畢業就像是剛從象牙塔走出一般,自然而然的選擇到了都市,因為都市擁有著許多「坑」,能夠安放著這些青年;來到鄉村地區的青年,則是需要重新學習如何「挖坑」。

但是為什麼青年對重新「挖坑」喪失了能力?筆者認為,對於土地的認知是最大的問題,我們幾近對土地、社區的認識從薄弱到無知的程度。

過去大學前的教育過程中,許多孩子從國小、國中開始補習,一天有8個小時的時間待在學校裡面,下課以後則是再花5、6個小時的時間在安親班與補習班之中,晚上回到家中已經9點,梳洗過後便上床睡覺。一天便如此度過。

這樣子成長到18歲,他們沒有時間認識自己的家鄉、自己的社區、自己的土地,甚至新聞也不關切;他們唯一認識的,只有家庭、學校、補習班,以及通往這三個場所的路上。好不容易熬到18歲,上大學有更多的時間學習了,這些孩子們又面臨到大學的封閉,以及必須得離開家鄉去到其他地方就讀的問題。

這樣的一個孩子成長起來,他們的所學,他們對於社會的認知,完全不足夠提供給他們面對鄉村與現實社會的環境。所以他們寧願將專業能力付出在已有的場域之中,而不是談如何創造他們的專業。它也是今日青年大量往都會地區移動的一項內在的重要因素--我不知道如何在家鄉生活。

丟掉「都市想像」,從鄉村看地方創生

雖然上述提及了現有的地方創生策略可能產生的相關問題,但背後地方創生誕生的原因:人口問題、鄉村環境問題、國家發展問題等等,我們都必須得承認,這些都是台灣社會集體需要共同面對的情形。但是一個去年8月喊出的口號,到今年1月核定,以及3月需要提案的地方創生,它真的準備好了嗎?顯然的是還有許多需要修正之處。國發會也表示,這個計畫將會「滾動式修正」。

那我們或許可以在地方創生之前,我們就先來檢討,一旦執行下去可能產生且無法迴避的問題:

人口移動得談,但更該談的是生育問題如何加強。我們如何在透過相關的育兒措施、津貼、教育,來使得台灣人口逐年上升。鄉村的產業問題的確得談,的確也能夠透過所謂六級產業來加以創新,但是它絕對不會是吸引都會地區來到鄉村的人口拉力主因。

我們或者更應該談論的是--鄉村的環境與生活風格。講述起來或許會陷入於一種文青式的浪漫想像,但是要使鄉村吸引的意欲「賺大錢」的人口前來,就如前述的是以鄉村的劣勢對抗都市的優勢;但若推展的是認同鄉村生活風格的的人來此遷居,反而更能夠找得到相關的「客群」。

從不同的「生活認同/生活風格」來推展島內的人口遷移,才能使地方創生不是變成鄉鎮內的水平移動,畢竟地方創生也不是要為了消滅其他更極限的村落而實踐。

台灣需要地方創生,需要一個整合鄉鎮內各個單位共同運作的平台,上下齊心的為地方問題找到解決之道,以每個區域作為主體且獨立發展,而不是作為配套解決都市問題而存在。這就好似我們過去一直在談的城鄉差距,「城鄉差距」這樣的詞彙極度的貶抑鄉村;且在城鄉差距的發展思維中,便會直接的認為「鄉村要趕上城市」,以彌補之間的「差距」。

但真正實際的問題是,鄉為什麼要趕上城?鄉為什麼不能夠作為鄉?地方創生的制訂,需要的是真正了解地方需求,而不是邀集各部會的委員們想像地方問題。