成為遊民的前7天「我以為遊民屬於底層,現在我也是了」

我為了〈零度之下〉這篇報導假扮成遊民時認識了很多流落街頭的人,他們都和理查.布洛克斯一樣經歷過嚴重的暴力事件或殘酷的打擊。

要重新安定靈魂於軀體之中並注入自信是件十分困難的事,尤其是與理查‧布洛克斯一樣有過類似經歷的人,他們的自信早在童年和青少年時期就在打罵中被消耗殆盡。

祝願理查.布洛克斯能找到這份安定。——德國記者、作家根特‧瓦爾拉夫(Günter Wallraff)

4個月前,也就是1985年的12月,我的母親隨著父親去了,雖然當時他已經過世了8年。如今他們兩個都走了。在這4個月裡,政府機關仍舊讓我住在父母親的公寓。但是他們不只一次提醒過我,這段緩衝期「並非法定權益」。他們說這公寓不適合「獨居的人」,兩個半房間大的公寓—這麼大的寓所不是我這種領社會救助金的人該住的地方。

15分鐘失去家園 從此踏上30年流浪人生

執行員要我「15分鐘後結束動作。」15分鐘後我就必須離開這裡,整個過程中他一直交叉手臂看著我。我按照他們的指示替自己準備了兩個塑膠袋。一雙鞋、一套換洗衣物、牙刷、刮鬍用品和浴室裡的一條毛巾就裝滿了一個袋子。另一個袋子我用來裝兩本相簿、一些文件、我的出生證明、兩只包在紙裡的婚戒、母親的一個手鐲,和父親的一支廉價手錶,貴的那支被扣押了。

在我打包的時候,公寓已經被清空了。執行員輕輕推著我走出去。搬運工人的貨車停在外面,引擎沒有熄火,貨車吐出一團烏煙。「鑰匙。」執行員說。我把公寓和大門的鑰匙交給他。這位國家公權力的執行者鎖上了兩道大門–通往我父母親住處的家門和公寓大樓的大門,接著便把鑰匙收進公事包。「再見,好好保重。」他說,講話的語氣就像是一位同窗。我搖了搖頭,沒辦法跟著他走。他再次輕推著我走下樓梯,接著便坐進自己的車。

我沒有家了。

從這一刻起我便被送上「30年戰爭」的戰場,一場在街頭掙扎活下去的戰爭,但是當時的我尚未意識到這件事。「30年戰爭」,這個詞會是我後續人生的隱喻嗎?或許不是在我被趕出去的當下,但是戰爭明天就會展開。戰爭即將開始,搞不好30年後也還沒結束。

我只能認命,只有我一個人在乎我失去的東西。街道看起來和平時一模一樣,人們走過我的身邊、車子從這裡開向那裡、還有幾個騎腳踏車的人和一輛大卡車。距離我兩棟房子遠的地方蹲著一個乞丐,他正在為他的下一瓶烈酒籌錢,或是下一餐? 我又知道什麼了,我突然開始害怕自己的下一餐會吃不飽。

我看也不看乞丐一眼就從他身邊走過,走得遠遠的,去哪裡都好,反正我已經被禁止進入收容所了。被強制搬遷的第二天我繼續毫無計畫、漫無目的的遊走在曼海姆街頭。為什麼我不去投靠朋友?為什麼我不去女朋友家過夜?我不想對任何人敞開心房嗎?難道我對自己失去住家且一無所有的赤裸感到羞恥嗎?

對,我對自己身處毫無庇護的狀態感到羞恥。一個什麼都沒有的人需要幫助的時候,只能死纏爛打或是低聲下氣。這太難了,躺到公園的長椅還比較簡單。不,其實也沒有那麼簡單,在公園大家都看得到你,一點遮蔽也沒有。我又不是流浪漢!

接下來幾天,我如果躺到公園的長椅上休息,時間都不會太久。至少我自己覺得只有幾分鐘而已。因為躺在公園長椅上的人隨時都會被驅趕,跟流浪狗沒什麼兩樣。不過我躺的時間可能也更久,搞不好我還睡著了。然後又自己嚇醒過來,在別人罵我是癩皮狗之前我就嚇醒了,接著便快步離開。公園的長椅不是解決問題的辦法,這點我很清楚。

無以迴避的街頭暴力…為了活下去只能適應

成了「真正」無家可歸的人、並在遊民收容所經歷悲劇的一晚後,我繼續失魂落魄且一點辦法也沒有。另一天過去了,第三天晚上我又來到電話亭,繼續在這裡過夜。我還是沒有被子,也沒有睡袋。第四天無情的從我身上輾過,也結束了。第五天也一樣。我用內卡河的河水清洗自己,拿一個瓶子裝自來水刷牙。我一天比一天狼狽,一個禮拜後看起來就和流浪漢沒什麼兩樣,我以前還以為流浪漢屬於另一個更底層的世界,現在我也成為其中一份子了。其實也不算,因為我是自己一個人,流浪漢至少還擁有彼此。

一個禮拜後我用盡僅存的氣力走去社會局,找把我從父母住處強制驅離的辦事員。「您現在是以為我明天就會派一處舒適的公寓給您,我說的對嗎?」我什麼都沒說他就先開口了。「那您應該要早一點來啊,布洛克斯先生,是您自己拖到最後一刻才搬離住處。現在就只能承擔後果。」「布洛克斯先生,您必須耐心等待。有提供過夜的收容所,這您也知道。目前我們沒辦法提供其他協助。」說完這句話他就走向門口,打開門把我推出去,我們兩個都還站著,我們從頭到尾都沒在他的辦公室坐下來。

我盡可能迴避去市立收容所過夜。我在外面打地鋪,又開始露宿街頭。如果天氣變冷,就找個暖氣通風口睡在上面,要不然就縮在某個電話亭裡,雖然不是很舒服,但是對一個無家可歸的人來說算得上是私人空間了。缺點是如果有人急著要打電話就會踹門把我叫醒,時間通常是在半夜或清晨。這時候我會驚慌失措,不知道身在何處,需要一點時間才能搞清楚狀況,調整筋骨吃力的站起來。這時我總會想,搞不好睡在臭氣沖天的收容所還好一點,反正我也沒有東西能被偷了。在這一段不是露宿街頭、就是寄宿收容所的日子,多虧有毒品我才不至於崩潰發瘋,還是說其實是因為毒品我才會深陷在困境中?

但是沒辦法逃回家的人就無法躲避他人的攻擊。暴力無所不在,有的會真實上演,有的則是潛伏的危機。無法撤退回家的人(因為他根本就沒有自己的家)就沒有庇護,他們無時無刻暴露在充滿威脅和暴力的現實環境中;他們無法從家獲取能量平復心情;他們沒有可以安靜休息的地方,不能用被子蓋住頭、靜靜的一個人獨處,一點喘息的空間也沒有。他們內心深處的情緒水平會徹底失調,往天平的一端深深下墜,墜入不安的無底洞。恐懼將如影隨形。你如果不能適應暴力的環境,日子就會過不下去,而為了生存我只好選擇適應。

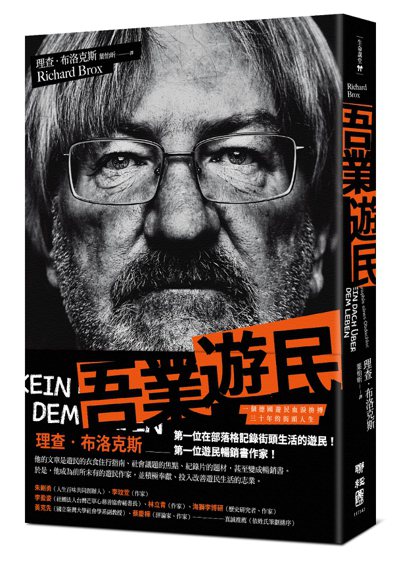

• 本文摘自:吾業遊民:一個德國遊民血淚拚搏三十年的街頭人生

• 出版社:聯經出版公司

• 出版日期:2019年11月