伴侶和我都得了癌症 我們如何攜手相伴?

而在這段過程中,她的同性伴侶玉光也得了癌症。「癌症雙胞胎」,娜妲莉如此謔稱。她們必須彼此相伴,但又得為生存、愛情,以及人際關係間的傷痛各自奮鬥。

癌症正教我如何開拓出一個小空間並蝸居其中。我得縮窄視野,只優先關注藥物、約診及身體的細微變化。我面前的世界以及當下的需求急遽縮小。一直以來,禪修試著教我的就是專注:啜一口裝著綠茶的杯子--綠茶據稱可以防癌、襯衫上的這個釦子--太熱了,解開它。甚至窗外傳來的尖銳煞車聲--也包括這個,顯示我還活著。

我在一本簽贈給朋友的書上署了日期,我不該把這個日期視為理所當然。我得活過這個小時、這一天、這周、這個月、這個夏天。我還能度過多少個夏天?夜裡的蟋蟀,近晚的殘光。睡覺時把窗打開、紗門拍打著、青梅正在成熟、潔白的桃子果肉、枝繁葉茂的濃密樹影、我暴露在短袖上衣外的肌膚、緊身長褲、沒穿襪子。

我打完點滴後虛弱不堪,累得哪裡都去不了,只能在花園裡,坐在一張25年前一位明尼蘇達州的老友送我的褪色木條扶手躺椅上。角落裡,枝頭掛著已熟的櫻桃。我沒起身除草、翻攪堆肥、把往外斜長的玫瑰枝幹捆起束攏。不管做什麼都太耗力氣,我聽著山楊樹葉在微風中窸窣作響。我將雙眼閉上片刻,讓那聲音進來。這感覺有點熟悉。我猛然睜開眼。我有癌症,我得隨時警戒。

「妳沒得癌症,得癌症的是我」

6月中旬的某日午後,玉光靜靜躺在床上,做了乳房自我檢查。她已經8年沒做乳房X光攝影。她沒對任何人提起,就去約診進行檢查。

2天後她在電話上跟我說:「我感覺有個硬硬的腫塊。」

「玉光,」我說,「妳沒得癌症。得癌症的是我。」也許她厭倦了總在照顧人,也想得到一點關注?

溫蒂還在我這裡。我放下電話轉向她說:「太好了。現在我女朋友可能得了癌症。」我踢翻矮桌上的一本書。「這下誰來照顧我?」我的反應不該如此。「繞著癌症說了這麼多,她可能只是緊張自己會不會也中了,但那不可能啊。」我攤開雙臂說道。

玉光的X光攝影結果是陰性,但她對護理人員說:「不對,我感覺到有腫塊。」於是他們自動幫她安排超音波掃描。得等一星期才知道結果。一星期後,放射科醫師對她說,看過超音波掃描後,「癌細胞的可能性最高。」她指出一團模糊中的粗糙邊緣。玉光必須安排再做組織切片並等3天。

當玉光告訴我放射科醫師的說法,我勃然大怒:「她竟敢提前把結果告訴妳!她根本還不確定!她應該讓妳多過幾天平靜的日子。」我打電話給已回加州的溫蒂,「她可能真的中了。我該怎麼辦?」然後我開始啜泣。電話另一頭,我也聽到溫蒂的啜泣聲。

周五,玉光去做組織切片,接著要等下周三再看結果。等待是其中最糟的部分,我看著她在客廳踱步,甚至把只有半滿的垃圾拿出去倒。她拿著雜誌坐在那兒,接著突然跳起來開窗。我的身體實在枯竭無力,只能在旁看著。我從來沒看過她這樣。我的心好痛,同時仍舊無法想像--她怎麼可能也中了?也在這個時候?

我沒有陪她去任何一次檢查或約診。有個朋友會陪她,不然就是她自己去。我們已經在癌症中分屬不同領域。周三早上,我的朋友比爾.艾迪生從亞特蘭大來看我。電話響起時我正在廚房,我跑去接起電話,一面回頭對比爾說:「可能是玉光打來說檢查結果。」

「我中了,我得再去看外科醫生。他們正要給我資料。晚點打給妳。」說完她便掛斷。我把話筒放回機座。「比爾,她中了。」我像被扔進冰冷的水中。無法移動,全身冒起雞皮疙瘩。我無法吸收並理解這個訊息。怎麼會這樣?

我無法再消化另一種癌症,我們都只能靠自己了

那天晚上比爾帶我們倆上聖塔菲最貴的法國餐館。他堅持請客,但我知道他手頭並不寬裕。我明白,這是他的體貼,覺得這時該做點什麼,但我討厭這個餐館,覺得每一口都又臭又酸,毫無吸引力。比爾是個食評家,覺得菜很不錯。玉光也這麼覺得,她點了蝸牛和小牛肝佐洋蔥。什麼事都阻止不了這女孩吃東西,她還吃了一大份甜點。

我認為他們毫無品味,一定是瘋了才喜歡這裡的食物。我因擔憂而心煩意亂、因恐怖的事實而震驚。玉光即將接受切除手術,然後失去一邊乳房?

我曾讀過將頭、手臂、腳、手掌切除作為懲罰的事。如今,在我面前,這樣的事就要發生。沒錯,那是為了不同目的--挽救生命--但這文明世界想不出更好的點子了?這個世界既然能發明會轉彎的炸彈、不必人操縱就能在路邊自動停好的汽車,對付乳癌就沒更好的辦法嗎?

玉光想盡快展開行動,於是她幾乎每隔3天就跑一趟阿布奎基市,去接受檢驗、去見腫瘤科醫師。她所在的讀寫能力委員會裡有個我從沒見過的女人自願幫忙。她最近得了乳癌,而且知道所有醫師、藥物以及醫療選擇。她定期開車載玉光去阿布奎基、等她看診,與她討論治療選項,還拿書給她讀。

我鬆了口氣,因為我再也沒辦法仔細聆聽另一種癌症的詳細資料了。玉光選定新墨西哥大學醫學中心一位正經、嚴謹的年輕外科醫師。我們沒對她擁有的選擇討論過,她直接宣布了最後的決定。她要做切除手術,這樣就不用做放射線治療。她的狀況還沒感染到淋巴系統,只是長了個該死的腫瘤,所以她甚至可能不用做化療。

她也希望安可待乳癌腫瘤基因檢測(Oncotype)指數夠低。這個指數是用來分析腫瘤的基因組成。這腫瘤竟然有自己的基因。如果指數低於17,她就不用做化療。如果指數在20到30之間,就得考慮做化療。若是指數再高,那就根本不該心存僥倖。玉光希望侵入性治療越少越好,失去一個乳房已經夠了。

大部分時候我會同意她的選擇,但我已經有自己的癌症得先關注。此時我們覺察到,我們都只能靠自己了。

在她的乳房切除之後

她的麻醉藥力還沒退,要等明天才能出院。她對我說:「別過來。」

我的好友安不顧一切過來陪我,我們坐在客廳的紅色椅子上,有大把時間一同寫作。但在當時怎麼可能?部分是因我正為自己的癌症和攝入的藥物而感到頭暈目眩,另外也因玉光和我在這段期間都變得極度自我中心,只要能從中得到一點小小樂趣的事物我們就緊抓不放。

我對安說:「妳覺得這樣好嗎?」

「總比在那緊張擔心好吧。」她向我保證。

安說得沒錯,但這事仍然壓在我心上。我的反應與正常人有多不一樣?一直以來我被教導的是,當我們所愛的人在受苦,我們不該如此安然自得。我不知道這是寫在哪本守則上頭,但很確定在我小時候,混亂與歇斯底里才是面對悲痛與憂傷的適當回應。

我打電話給溫蒂,告訴她手術已經結束。「溫蒂,我是不是變得麻木、邪惡、無知無覺了?」

「不是的,小娜,妳跟這些都沾不上邊。妳和玉光很聰明。換作彼得發生這種事,要我用爬的上高速公路我都會爬過去,但這麼做能幫上什麼忙呢?」

出院那天,妮爾西把她帶回我家後,就去採買雜貨並拿處方箋補充玉光不肯用的那種止痛藥。

「我只需要泰諾(Tyleno,一種止痛退燒藥)。」她說。

她站在門口,一副被擊垮的蒼老模樣。她的姿勢歪斜,兩側乳房失去平衡後左肩明顯向右偏斜。我幫她脫下黑色大衣。我將大衣丟進衣櫃時,抱著她的感覺完全不對勁--原來她整個胸部已用繃帶包紮起來。

我握著她的手腕,帶她坐在客廳裡一張紅色椅子上。「要茶嗎?還是來片餅乾?」

她搖搖頭。

「我知道了,還是我去放洗澡水?」

「不要洗澡!」她尖聲叫道。

當然了,傷口還沒癒合--我在想什麼?我轉頭看看四周,然後再次看向她。我暗自抽了口氣,希望震驚的表情藏得夠好沒被發現。

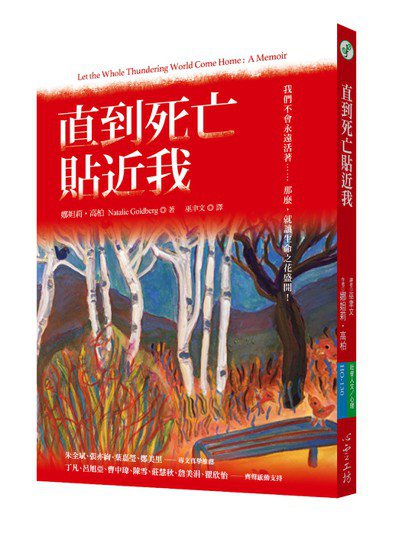

• 出版社:心靈工坊

• 出版日期:2019年1月