林立青:我讓他有工作,終究比不上給他尊嚴

那天,林立青到了一位更生人的家,這人整個月不洗衣服、房子亂七八糟、爬滿蟑螂,在惡劣的環境裡喝酒。人生被困在工地的他,只有每個月的那一天會醒著,還會把家裡打掃乾淨……

那是一個更生人的家,所有的牆面似乎都有一層厚厚的灰垢,多年前的亮光漆更突顯了壁癌和牆面的歪斜。我來這裡純粹是因為他借了我的工具,約好今天歸還。

工地和這個社會沒有人理他,連他哥都放棄再度踏入這裡,我踏入此處,也感到空氣的混濁與沉悶。整個社區都充斥著壁癌和不同程度的悶臭,巡邏箱歪斜、爬著蜘蛛。我照著他哥的簡訊來到此處,還不曉得電鑽已經被他拿去賣掉了,換取過年期間的麵包。

按了電鈴,他開了門便順手拿起幾把刀子,招呼我進門坐下後,自己磨起刀來。這種場面我見多了,欠債者或許是要威嚇,或許是要逞強,但更多的是不知所措下的自我防衛。我笑他在客人面前磨刀,他悶悶的,用不知道該如何應對的眼神看我。

「我帶開工紅包來給你,去買咖啡來吧!」我拿出一個紅包給他。

他傻了一下,說:「這兩百給我吃飯,咖啡你請。」

我又拿出一張百元鈔,說:「大杯冰拿鐵不要糖。」

他倒是尷尬起來,神態怪異地壓低聲音對我咬起耳朵,「隔壁鄰居跑來要錢,我就磨刀給他看……」接著便跑去樓下買咖啡。

這個房子灰濛濛的,還在用那種垂下來的控制開關切換燈泡與燈管,怎麼看都覺得老舊不堪。有一台破舊的砂輪機倒著,就是他剛才磨刀用的。或許這個環境已經被遺棄。一個聽到電鈴就要啟動砂輪機嚇走來客的人,還有可能重返社會嗎?

他回來時,興沖沖地對我說:「我順便拿了一堆奶球、糖球和糖粉。」他炫耀著戰利品,「還有咖啡棒,可以拿來當筷子。」照例,他買伯朗喝,剩的零錢當他跑腿。

「幹,過年真的不知道要幹啥。」他悶悶地說:「你們工地放這麼多天!」

「今天開工,你不來,」我倒是懶得客套,「大牌到紅包還要我幫你送。」

「哎呀,忘了忘了,明天我自己去工地。」他把紅包裡的錢抽出來,袋子還給我。

我問:「我的電鑽呢?明天一起帶來工地?」

「那個……我借朋友了……」他突然站起來說:「我有好東西給你,讚的!」

電鑽這種東西和砂輪機、破壞鎚一樣,屬於隨時都可以拿去二手市場變現的工具,好用又大量,並且銷贓容易。剛剛在房子裡面,我已經察覺電鑽不在視線中,想來應該是凶多吉少。

我拿紅包換了衛生紙暖暖包

「林ㄟ,這些好東西給你。」他拿出一堆小白兔暖暖包,還有幾串衛生紙,「這是社會局社工來找我的時候給我的,好東西。」說著拿了一包暖暖包,當場打開後,拿出一件T恤搓起來,一邊說著:「你整天喝冰的,要在身上放一些,才不會感冒。還有那些衛生紙,你拿幾包走。」我愣住了,沒想到來這裡可以拿到零零落落的衛生紙和暖暖包。

接著他又跑到房間裡去,喊說:「再等我一下!」

他回來的時候,拿著幾排大賣場的電池。「這都是社工給我的。」同時指了指牆上的背心,說:「那天社工還給我這件背心。這些東西給你帶一些走……」

我離開的時候,感覺真的非常奇怪:手上提著一個工地米袋,裡面裝了四、五包衛生紙和十來個暖暖包;原本給他的紅包袋換成放了兩排三號電池。他還跟著走到我車旁,對我說:「下次我跟社工說我想煮飯,再把沙拉油給你。上次我要他拿去給三段的老伯伯……」

他的確有回到工地工作,但依舊是閒散度日,依舊是懶懶的那個死樣子。年輕的工程師管不住他,倒是對我的要求,他還會虛應一下,就這樣餓不死也吃不飽地撐著、撐著。在工地待久了,最後總能學會一、兩招技能,真有急需人手時還是有點用,雖然終生不可能有什麼翻身的機會,但至少能穩定待下來度餘生,和我見到的其他粗工一樣。

後來和一個社工討論他的事,我原先是笑鬧著當作蠢事說出,她卻正色告訴我:「總比他想拿個東西謝你,卻什麼也拿不出來好吧!」

那時候我驚覺,眼前這個女孩子居然對這種環境習以為常。我並感到訝異:她要有多大的意志才能踏入那房子,面對一個磨刀霍霍逞威風的男子?而對於一個瘋言亂語、活在過去的男人,又要如何定期將這些物資送達他手上?

隔天,我問了那個粗工關於社工的事,他倒是對我有問必答,緩緩說出他的社工對他很好,固定時間會去看他,有時候會帶些肉乾、奶粉,有時候拿衛生紙和電池、手電筒、印有政府活動的衣服和帽子等東西給他。

「有嫁尪啦,哩賣亂想!」他指著我說:「豬哥咧,無通亂來!」接著亂七八糟地說那個社工女生三十多歲,可以當他妹妹,很有愛心,連狗都愛,「我跟她說隔壁棟有人真可憐,她會讓我送東西過去。上星期還拿一包狗飼料給我。政府不多請這種人沒天理……」

只有那一天,他會醒著,把家裡打掃乾淨

我很清楚他困在工地的原因是開車撞死人,出來後只能租間破舊的房子。他說他終身不能考照,也不可能從事保全等工作了。他不願意多說過去,只喜歡聊起各地的美食──那些他念茲在茲、吹捧上天的美食,其實都只存在他的回憶中。

其實我沒有怎麼認真在聽他說話。我和他的對話反反覆覆、顛顛倒倒,毫無重點,只有混亂的過去和無法核對的記憶,貧乏而虛空的形容詞彙。即使是整天指揮他的我,也不願對他再多理解一點,畢竟隨之而來的對話內容是我早已聽過數遍的,有時候還帶著一些無謂的廢話。

我們都當他整天廢話,但因為工地找人不易,便將就著用,至少他還知道人名和工具的位置、名稱。

他每個月固定有一、兩天請假不上工。就算那些物資不多,但每個月固定在那一、兩天的下午,會有人到他家去,隨機帶給他一些物資,那些東西不見得是他想要的,卻值得他期待。他哥哥告訴我,他可以整個月不洗衣服,可以整個房子亂七八糟、爬滿蟑螂,可以在最惡劣的環境裡喝酒──但每到那一天,他會醒著,他家裡會很乾淨,他哥哥也願意在「那一天」晚上去找他。

我知道,社工要去的那一天,他會先打掃、拖地,也絕對不會在那一天磨刀。

明明我讓他有工作,但終究比不上給他尊嚴。

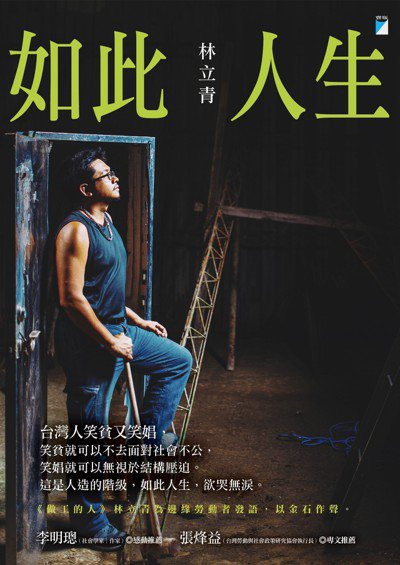

• 本文摘自:《如此人生》

• 出版社:寶瓶文化

• 出版日期:2018年7月

【關於作者】

林立青有很多身分,包括一名在工地第一線與業主、公部門與工人間周旋的監工;但拿起筆,他就成了一名細膩觀察社會家與暢銷作家。林立青的第一本著作《做工的人》為工地師傅發聲,而在甫上架的第二本著作《如此人生》中,他描寫了更多生活在社會暗角下的人們,從八大行業工作者、酒促小姐、夜間工人到失業廠員……等等。