「厭女力量」...為什麼越「文明」的世界越厭女?

她被稱作女巫、潑婦、騙子,以及兩害相權取其輕下,比較不爛的那一個。「她有許多面具,但誰看過她的臉?」一個名嘴誇張地詰問,藉此對她的真誠度表達了廣泛流傳的深刻懷疑。她的可信賴度評比異常低分,儘管她的過往紀錄在政治人物中高於平均不少。她是茱莉亞.吉拉德,我的家鄉澳洲的第一位女性總理。

吉拉德遭遇了惡意的厭女圍攻,這最終在她(面對黨內挑戰時)輸掉領導地位一事上扮演了舉足輕重的角色,如今此事已經是一樁廣受公認到毫無爭議的事實。就我的目的來說,有趣的議題是為什麼、如何,以及在此之上,我們是如何地沒能學到教訓。

因為在2016年的美國總統大選中,歷史以一種驚人的相似方式重複了──就修辭和機制而言,儘管這兩者在目標和社會脈絡上有著重大差異。而我相信,在唐納.川普擊敗希拉蕊.柯林頓這個令人沮喪的故事裡,厭女機制和更廣泛的性別化動力是重要的一部分。撇開其他不談(而我承認這是一絲非常微弱的慰藉),這個結果給了我們一個機會,讓我們反省厭女力量能夠如何嚴重地扭曲我們的思考,並使我們的推論帶有偏見。

當男性與女性競爭:我們總高估他也低估她

我們經常把性別偏見想成某種針對個別女性的扣分項目,進而在那些我們懷有偏見的領域中,我們會比其他時候更為負面地評量她們;我們傾向於低估她,使她較難成功和男性對手競爭,面對後者時,我們傾向較公平地進行評量(這個思路進而延續下去)。比方說,在極端的例子裡,她可能得要加倍優秀才能打敗他。

但是,當我們對男性和女性進行排序時,則有一種明確用來概念化性別偏見的方式,促使我們在其他條件都相等的情況下──亦即在其他可能造成偏見的因素都固定的情況下──偏好男性勝過於他的女性對手。這些偏好可能透過不同形式表現,比方說:支持、推銷、喜歡、相信,或把票投給他而非她。

這可能導致我們高估了他,並懷著敵意去反對她,且低估她的優點。再一次的,在極端的情況或完美的風暴情境裡,不管她有多麼優秀,我們可能都會找到某個原因、任何原因,去懷疑或不喜歡她。

我們可能兩度在競選活動中發現自己身處於這一類情況中:男性和女性為了一個自始以來由男性所支配的權力和威權位置而正面競爭對決。

在大選之前,我在多處皆探察到一件事:希拉蕊.柯林頓和茱莉亞.吉拉德兩人遭受了驚人相似的道德猜疑。她們兩人都被烙上了騙子的標記─正如同前幾章中所討論的,「茱騙子」成為後者在詆毀者間的標準綽號,無論是在媒體間還是澳洲的家家戶戶中─並且,於明顯薄弱的事實基礎上遭人指控貪腐。

在兩人個別的情況裡,這些控訴最終都以失敗告終,但猜疑卻從未減弱;即使沒有出現任何證據可以證明這些猜疑,而沒有證據應該可以被當成強力的證明,顯示證據並不存在,但某些人仍公開堅持他們的猜疑而毫不難為情。

金柏利.克倫肖(2016)於選舉後與十六位社會正義領導人的對話強調出我們在此有必要思考社會關係及社會身分的交織性。與克倫肖的對談中,種族批判理論學者與女性主義者周秀美指出,「與其實際上基於個別〔白人〕女性的利益而投票⋯⋯你反而聽到了這樣的說法,『但我擔心這會對我的兒子、兄弟、丈夫造成什麼影響』等等,你有一個被高度種族化的家庭概念,它戰勝並取代了一般性的理性選民思維。」周在此說明了對「小人物」的同理他心如何也可能成為故事的一部分。

慣性效忠有權男性 女性也可能厭女

在美國社會中,介於一男一女間的名義上單偶制親密關係是統計上的常規,而且在許多社群裡,某種程度上仍然是顯著的道德常規,比如說,在許多保守社群內,女性的首要效忠對象經常是她們的男性親密伴侶,而不是其他女性。

對於女性來說,假如男性伴侶身上出現了隱約的男性支配型態與其他形式的厭女行為,她們也擁有相當強力的心理動機去否認、輕描淡寫並忽視它們的普遍程度與重要性,這包括了,在投票給川普時,他可能根本不屑一顧一位男性同胞的不當性行為和厭女情結。

這個論點可以延伸下去。作為白人女性,我們習慣性地對周遭的有權白人男性效忠(例如,那些在工作場合、社區和其他社會機構──包括學術場域裡頭,級別高於我們的人);我們把身處支配地位之男性們的祕密當成一種預設情況──包括當他們有性掠奪行為時。

我在此刻意選擇了使用囊括性的複數名詞(我們),開明進步的白人女性在這方面也不見得願意擺脫這個習慣。回想在學術界內──包括哲學界,它至今仍是最不多元的學科之一,多起性騷擾與性侵害情事的通報花了多少時間才促成針對特定知名男性加害人的處置;這是我們保持沉默、當「好女人」的集體傾向裡的一個症狀,它仰賴我們對身處支配地位之男性效忠,並且,在此之外,照料周遭所有的每一個人。

女性被預設要提供個人關懷與注意力給她們身邊的每一個人,不然她們就有可能顯得齷齪、吝嗇、不公平與冷酷無情,但是當你在競選總統時,這當然是一個不可能的任務,而且一般而言,當一名女性的觀眾或選區越大、越多元時,她越有可能因為這些針對女性關注力的規範而被看作是冷漠、有距離、「無法靠近」、疏忽、不細心與自私。然而,她的男性同胞卻不需要展現任何這一類的聆聽技能,事實上,當換成川普時,情況可說便是完全如此。

這顯示,我們不能單純認為男性和女性面對了較高與較低的標準,而應該這麼說,我們經常認定男性和女性有著基本上不同,並在表面上互補的責任。

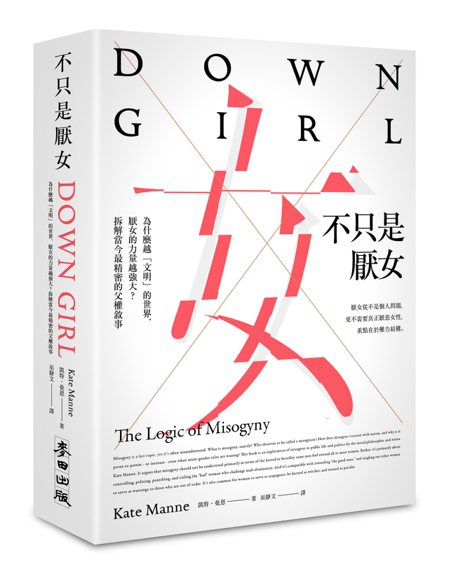

• 本文摘自:不只是厭女:為什麼越「文明」的世界,厭女的力量越強大?拆解當今最精密的父權敘事

• 出版社:麥田出版社

• 出版日期:2019年12月